- 地下油气动脉的守护者:分布式光纤技术如何破解管道安全世纪难题

- 细论国防动员指挥结构与指挥关系

- CIES2026第十六届中国国际储能大会暨展览会(杭州)

- 习近平:锲而不舍落实中央八项规定精神以优良党风引领社风民风

- 2025年漳州高校毕业生服务社区计划招募40人公告

联系人:王经理

手机:13928851055

电话:13928851055

邮箱:sgbwre@163.com

地址:广州市天河南一街14-16号华信大夏四楼

细论国防动员指挥结构与指挥关系

国防动员指挥作为国家应对安全威胁的核心组织活动,其结构设计与关系协调直接决定了动员效能的释放效率。从理论本质看,指挥结构是动员体系的“骨骼”,解决“组织框架如何搭建”的问题;指挥关系是体系的“血脉”,回答“权责如何流转”的命题。二者的动态适配,构成了国防动员指挥体系有效运行的基础。在混合战争与智能化战争交织演进的背景下,深入解析指挥结构的类型特征、指挥关系的互动逻辑,以及二者的适配规律,对构建现代化国防动员体系具有重要理论与实践价值。

国防动员指挥结构是指为实现动员目标,按一定原则Kaiyun官方网站设置的指挥主体、层级划分及职能配置模式,其核心是通过制度化安排解决“指挥权如何分布”“动员资源如何聚合”的问题。基于组织行为学中的“集权与分权”理论光谱,结合世界主要国家实践,可将其划分为三种典型类型,每种类型均体现不同的理论逻辑与适用场景。

集中统一型结构以“战略统筹、战役协调、战术执行”的三级层级为核心,强调指挥权的纵向贯通与横向协同,其理论依据源于“权威集中有助于提升大规模动员效率”的组织学原理。这种结构的典型特征是纵向层级分明,战略层(国家最高动员决策机构)、战役层(战区或省级动员指挥机构)、战术层(县级或行业动员机构)权责清晰;横向职能专一,各层级内部按动员领域设置专业机构(如兵员、物资、交通动员部门),形成“委员会-专业办公室-执行单位”的协作链。

我国国防动员体系是集中统一型结构的典型实践。国家国防动员委员会作为战略层,由国务院、中央军委领导牵头,统筹制定动员战略、审批动员计划;战区国防动员委员会作为战役层,负责区域内军地资源的整合与跨省市协调;县级国防动员委员会作为战术层,承担兵员征集、物资征用等具体任务。这种结构的运行逻辑是国家动员委员会下达全国性动员指令,战区层面协调各省市的救援力量,县级层面快速物资的征集调运,形成“全国一盘棋”的动员格局。其运行依赖两大制度支撑:一是定期联席会议制度,确保军地各部门目标一致;二是信息共享平台,实现潜力数据、需求信息的实时流转。

集中统一型结构的优势在于能快速凝聚国家意志、统筹全域资源,适合应对大规模战争或全国性灾害;但也存在层级过多可能导致的信息滞后问题,需通过扁平化改造提升响应速度。

扁平分散型结构以“减少层级、下放权限”为核心特征,其理论基础是复杂系统理论中的“分布式协同”原理,认为适度分权可提升系统对局部威胁的响应效率。这种结构通常压缩为“战略指导、战术执行”两级,战略层保留政策制定与宏观协调权,战术层(如地区动员中心、行业指挥节点)拥有较大自主决策权,通过信息技术实现“点对点”指挥。

美军的战区动员体系是扁平分散型结构的代表。美国国家动员局作为战略层,仅负责制定动员政策与资源潜力统计;战区联合动员中心作为战术执行层,直接对接军种部队与地方企业,可自主决定物资征用、人员征召的具体方案。扁平分散型结构的优势在于响应敏捷、适应性强,适合应对反恐、边境冲突等局部性、突发性任务;但其有效性依赖高度发达的信息网络与标准化流程,否则易出现“各自为战”的协同困境。

混合适配型结构是对前两种类型的辩证融合,其理论逻辑源于“权变理论”——组织形式需随任务性质动态调整。这种结构的核心是“平时集中、战时弹性”。和平时期保留集中统一的基本框架,确保动员准备的系统性;危机时期则根据任务规模压缩层级或下放权限,实现“大规模动员靠集权、小规模任务靠分权”的灵活切换。

俄罗斯的国防动员体系是混合适配型结构的典型。平时,俄罗斯国家动员总局作为战略层,通过联邦主体动员委员会(相当于省级)、基层兵役委员会(相当于县级)实施三级管理;战时则启动“战区与集群”弹性机制:在大规模作战中,强化国家动员总局的集权,统一调度全国军工企业转产;在局部冲突中,则赋予战区司令临时动员权,直接征召辖区内预备役人员。混合适配型结构的优势在于兼具稳定性与适应性,但其运行需要清晰的“触发机制”——明确何种情况下启动层级调整,避免权力交接中的混乱。

国防动员指挥关系是指挥主体之间基于权责划分形成的互动规则,其本质是通过制度化安排解决“谁指挥谁”“如何指挥”的问题。根据权力性质与互动方式的差异,可分为四种基本类型,每种类型均有特定的适用场景与保障机制。

一是基于“命令与服从”刚性互动的指令性指挥关系。指令性指挥关系是最核心的动员指挥关系,体现“军事权威优先”的原则,适用于具有强制性、时效性的动员任务(如战时征兵、军工转产)。其本质是通过法律赋予的指挥权,形成“上级下达指令-下级无条件执行”的刚性链条,理论依据源于“战争动员的强制性本质”。

这种关系的典型表现是战时兵员征集:根据我国《兵役法》,县级兵役机关接到战区动员令后,需在规定时限内完成应征青年的征召、体检与输送,乡镇政府、企事业单位必须配合提供人员信息,不得拒绝或拖延。在俄乌冲突中,俄罗斯国防部根据《联邦动员准备与动员法》,直接向联邦税务局下达“提供符合征兵条件公民信息”的指令,税务部门需在72小时内完成数据对接,体现了指令性关系的法律效力。

指令性指挥关系的有效运行依赖两大保障:一是法律明确权责,如《国防动员法》需细化“谁有权下达指令”“不执行指令的责任”;二是监督问责机制,通过层级督查确保指令落地,如我国军区动员部门对县级征兵工作的专项督导。

二是基于“协商与配合”柔性互动的协调性指挥关系。协调性指挥关系存在于军事机关与地方政府、不同行业部门等无直接隶属关系的动员主体之间,适用于跨域资源调配,其理论基础是“集体行动困境”的解决逻辑——通过第三方协调降低多主体合作的交易成本。

2020年新冠疫情防控中的医疗物资调配,集中体现了协调性指挥关系的运作逻辑。国家发改委作为协调主体,组织卫健、交通、工信等部门召开日调度会:卫健部门提出口罩、防护服需求,工信部门通报产能,交通部门协调运输路线,各部门通过协商确定“优先保障湖北、兼顾地方”的分配方案。这种关系的特点是“无强制命令权但有统筹协调责”,协调主体主要通过信息共享、利益平衡推动合作。

协调性指挥关系的效能提升,需建立三项机制:一是常态化沟通平台,如联席会议制度;二是利益补偿机制,对资源输出方给予经济或政策补偿;三是冲突裁决机制,当协商陷入僵局时,由更高层级主体作出最终决定。

三是基于“需求与响应”供需互动的支援性指挥关系。支援性指挥关系存在于动员保障方与接收方之间(如地方政府为军队提供后勤支援),体现“需求牵引-资源匹配”的逻辑,适用于军事行动中的后勤保障(如油料补给、装备维修),其理论依据是“战争需求与社会供给的对接规律”。

美军在阿富汗战争中的“地方支援军事”模式颇具代表性。驻阿美军通过“战区支援司令部-地方承包商”的支援链条,提出车辆维修、食品供应等需求清单,科威特、阿联酋等国的地方企业根据清单提供服务,双方通过标准化合同明确服务标准与验收流程。我国边境地区的“军民融合保障”也属于此类关系,边防部队提出巡逻车辆需求,地方车企按军用标准改装并定期维护,形成“需求提报、方案对接、履约验收”的闭环。

支援性指挥关系的核心是“需求精准化与响应标准化”,需通过两大手段实现:一是需求提报的规范化,如军队需明确物资的数量、质量、时限;二是潜力数据库建设,地方需动态更新企业产能、物资库存等信息,确保需求与供给的高效匹配。

四是基于“授权与代理”权变互动的委托性指挥关系。委托性指挥关系是指上级主体将部分指挥权临时委托给下级或其他主体,适用于应急状态下的能力补位(如灾害救援中地方政府委托社会组织参与物资分发),其理论逻辑是“权力流动的权变原则”——通过临时授权弥补特定领域的能力短板。

2013年雅安地震救灾中,四川省动员指挥部因人力不足,将重灾区的物资分发权委托给“壹基金”等社会组织,明确委托期限、权责边界及监督机制。这种关系的特点是“临时性、有限性”,委托方保留最终决策权与监督权,代理方在授权范围内开展工作。

委托性指挥关系的风险防控需把握三点:一是授权清晰化,通过书面文件明确权力范围与期限;二是监督实时化,如建立日报制度跟踪代理行为;三是责任可追溯,区分委托方与代理方的过错责任。

指挥结构与指挥关系并非孤立存在,二者的适配程度决定了动员体系的整体效能。从各国实践看,这种适配遵循“结构决定关系形态、关系反哺结构优化、技术重塑适配逻辑”的规律,而智能化战争的演进正推动二者向更高效的方向融合。

一方面,结构与关系的辩证统一。集中统一型结构天然以指令性关系为主导,协调性关系为补充。我国国防动员体系中,国家、战区、县级的三级结构,决定了战略层对战役层、战役层对战术层的指令性关系,而同一层级的军地部门之间则主要通过协调性关系互动。这种“指令为主、协调为辅”的模式,既确保了大规模动员的效率,又缓解了跨域合作的摩擦。

扁平分散型结构更依赖支援性与委托性关系。美军战区动员中心的扁平设计,使其能直接与地方企业建立支援性关系,减少层级干预;在应急任务中,还可通过委托性关系吸纳社会力量,弥补军方在民事救援中的能力短板。这种“分权主导”的关系模式,与扁平结构的“敏捷响应”目标高度契合。

混合适配型结构则需要动态调整关系组合。俄罗斯在大规模动员时强化指令性关系(国家总局直接指挥军工企业),在局部冲突中则增加支援性关系(战区与地方企业直接对接),体现了“结构弹性调整与关系类型切换”的联动逻辑。

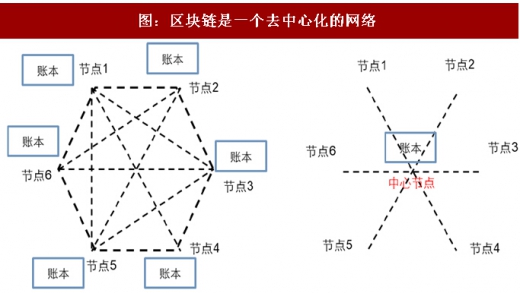

另一方面,智能化驱动下的形态革新。智能化技术正重塑指挥结构的层级逻辑。大数据与区块链技术的应用,使集中统一型结构可实现“集权决策+分布式执行”。国家动员中心通过全域数据监测掌握宏观态势(集权优势),同时允许县级节点基于实时数据自主调整执行方案(分权优势)。我国部分省份试点的“智慧动员”系统,已实现省级中心对县级节点的“数据穿透式指挥”,既保留三级结构的稳定性,又具备扁平结构的响应速度。

算法协同将优化指挥关系的互动效率。智能匹配算法可自动生成需求与资源的对接方案,减少协调性关系中的协商成本;智能合约技术能固化支援性关系中的权利义务,降低委托性关系的代理风险。

模块化重组成为结构与关系的适配新方式。未来国防动员可能构建“核心模块+弹性模块”的结构:核心模块(国家、战区层级)保持指令性关系的稳定性;弹性模块(任务型小组)则根据需求吸纳军地主体,通过动态协议建立临时关系。这种“模块化结构+协议化关系”的模式,既能应对传统安全威胁,又能适应混合战争中的非对称挑战。

国防动员指挥结构与指挥关系的优化,本质是在“权威与效率”“集中与灵活”的矛盾中寻找动态平衡。从理论层面看,需要突破“非此即彼”的二元思维,建立基于任务性质的权变逻辑;从实践层面看,应立足本国制度禀赋,吸收集中统一型的统筹优势与扁平分散型的敏捷特质,构建混合适配的现代体系。在智能化战争形态下,只有把握“结构模块化、关系算法化、适配动态化”的趋势,才能实现国防动员指挥效能的质的跃升,为国家应对多元安全威胁提供坚实支撑。返回搜狐,查看更多

-

2025-08-10地下油气动脉的守护者:分布式光纤技术如何破解管道安全世纪难题

-

2025-08-10细论国防动员指挥结构与指挥关系

-

2025-08-10CIES2026第十六届中国国际储能大会暨展览会(杭州)

-

2025-08-09西部数据与鸿佰科技携手推出AI存算分离存储解决方案助力未来数据中心

-

2025-08-09宇树科技王兴兴谈机器人行业发展 上市与市场增长并进

-

2025-08-092025年中国分布式储能系统行业相关政策、产业链、出货量及发展趋势分析

-

2025-08-09ai赚钱副业项目是什么

客服

客服